vol.63 体験記 保健師の私が2回骨折 油断大敵な“落とし穴” 後編

2025.07.11前々回は保健師の私が2回骨折した体験をお話ししました。

後編では、骨折した原因と対策を考えてみたいと思います。

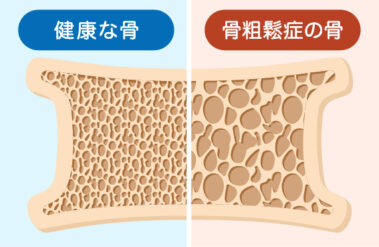

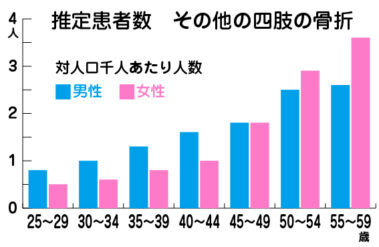

大腿骨の骨折で介護になるのは知っていましたが、それよりももっと前の40~50歳代から、女性は骨折が増えているのが分かります。私も例外ではなかったのだと、この体験で実感しました。

令和5年 患者調査より

転んだ理由

骨折した状況を振り返ると、共通点は2つです。

片手に何かを持っていて、手をつくときは片手だった。そして地面がぬれて、滑りやすいかった。

平均8000歩は維持していたものの、転ばないための筋肉は衰えていたのです。

両手ではなく、片手だったから骨折したのか?骨が強かったら折れなかったのか、考えてみました。

私の居住地では、40歳以上、5歳刻みで骨粗しょう症検診があります。もちろん欠かさず受けていました。

低いものの年齢相当ということで経過観察をしていたのですが、今回2回目の骨折を受けて、手術を受けた病院で測定すると、急激に低下していました。年相応という言葉で、「大丈夫」と思いこんでいたのだと思います。

今後は半年から年1回位、検査を受けた方が良いだろうと整形の医師に言われました。

転ばない、しなやかな身体づくりのために

転ばないための力は主に3つ。

① バランスを保つ力(体幹や足首の柔軟性)

② 体を支える力(体幹・足の筋力や踏ん張る力)

③ 素早く動く力(俊敏性や反応力)

滑って体がぐらついたとき、体を戻す力、これが「バランスを取る力」です。

• 体幹の力(お腹や背中の筋肉) → 体が傾いたときにすぐに立て直せる

• 足首の柔軟性(足首を反らす筋肉) → 急な動きにも対応できる

▶鍛える方法は

• 片足立ち(歯みがき中に片足を上げるだけでもOK!)

• スクワット(下半身の安定感を高める)

身体を支える力は、足でしっかり踏ん張る力。これは、「地面をつかむ力(足の筋力)」が関係しています。

• 太ももやふくらはぎの筋力 → 足が滑っても踏ん張ることができる

• 足の指の力 → 地面をしっかりつかんで滑りにくくする

▶鍛える方法は

• つま先立ち(かかとを上げ下げする運動)

• 足の指じゃんけん(足の指でグー・チョキ・パーを作る)

転びそうになったとき、素早く足を動かせると体勢を立て直しができます。これは、「反応する力(俊敏性)」です。

• 足の速い動き → 素早く足を動かす。一歩踏み出す、一歩踏ん張って態勢を整える

• 目と体の連携 → 「滑った!」と気づいたらすぐに動く

▶鍛える方法は

• 軽いジャンプ運動(その場で小さくジャンプ)

• 反射神経を鍛える遊び(風船を落とさずにキープするゲームなど)

骨折予防には、「歩く」に加えて体幹や足の筋肉と反射神経を鍛える。

そして自分は大丈夫と思いこまず、骨の検診を受けて現状把握が大切です。

40~50歳は身体の変わり目。コツコツ、日々の積み重ねを始めませんか。